目次

はじめに|今のEC市場とあなたの立ち位置を知ろう

EC(電子商取引)の世界へようこそ! この記事は、これからECサイトを始める方、そして既に運営しているものの「次の一手」に悩んでいる方のために、書籍のように体系的で、かつ実践的な知識を網羅した完全ガイドです。

EC運営は、感覚ではなく、市場を理解し、戦略を立て、一つひとつの施策を着実に実行していく科学です。この記事を羅針盤として、あなたのビジネスを成功へと導きましょう。

そもそもECサイトとは?

ECサイトとは、インターネット上で商品を売買するウェブサイトのことです。実店舗と最も異なる点は、時間と場所の制約がないことです。顧客は24時間365日、世界中どこからでも買い物ができます。

| 項目 | ECサイト | リアル店舗 |

|---|---|---|

| 商圏 | 日本全国、全世界 | 店舗周辺の地理的範囲 |

| 営業時間 | 24時間365日 | 店舗の営業時間に依存 |

| 接客 | デジタル(チャット、メール) | 対面 |

| データ | 顧客行動を詳細に分析可能 | データ収集が比較的困難 |

| 初期費用 | 比較的低い | 高い(物件取得費、内装費) |

| 集客 | Webマーケティング(SEO、広告) | 広告、チラシ、立地 |

国内EC市場はいま何兆円? 最新データの読み方

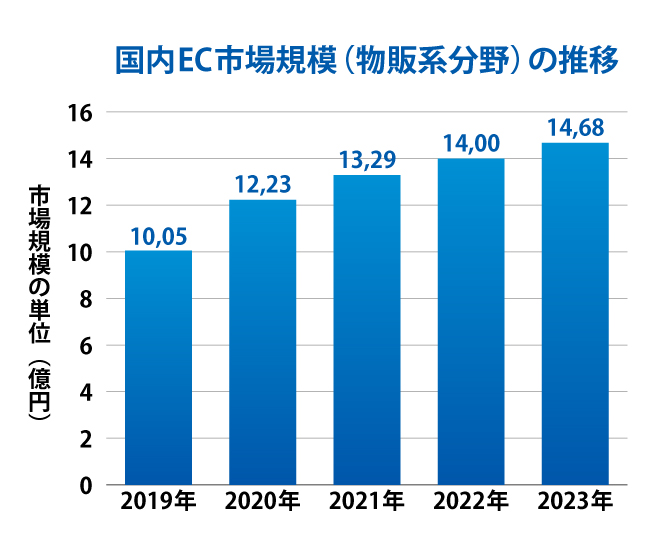

EC市場への参入を考えるなら、まずは市場全体の規模と成長性を把握することが不可欠です。

経済産業省の調査によると、2023年の日本国内のBtoC(消費者向け)EC市場規模は約14.6兆円(物販系分野)に達し、力強い成長を続けています。(出典:経済産業省「令和5年度 電子商取引に関する市場調査」)

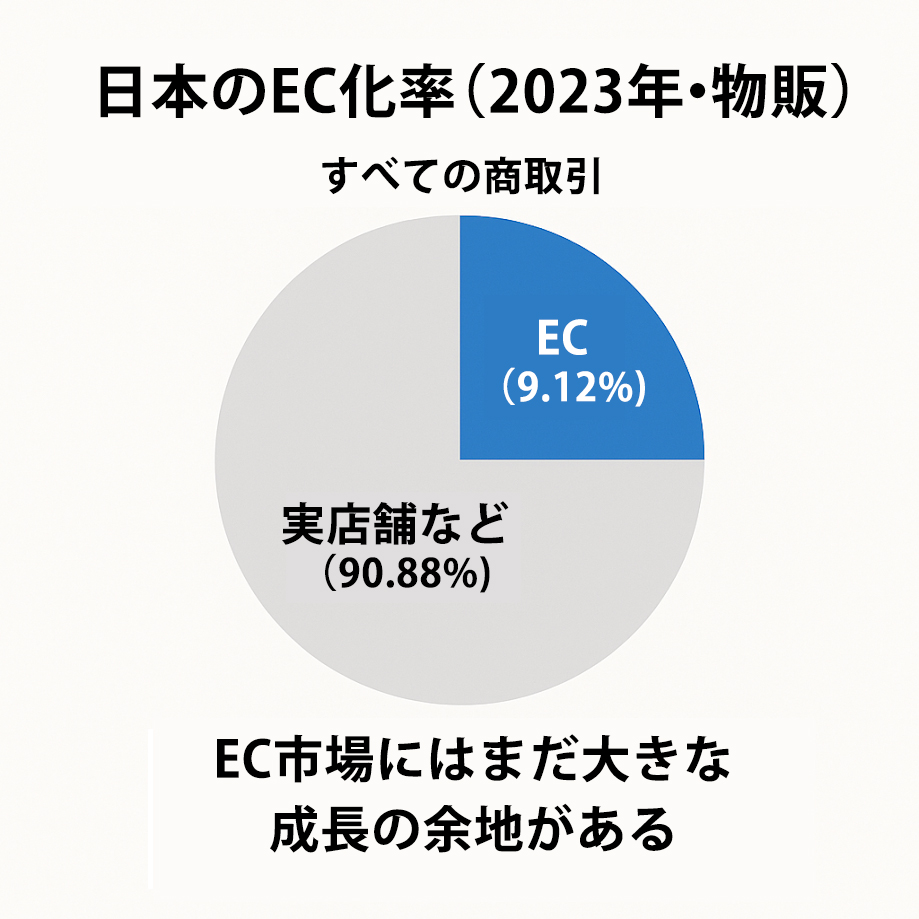

さらに重要な指標がEC化率です。これは、すべての商取引のうちECが占める割合で、2023年の物販系分野では9.12%でした。

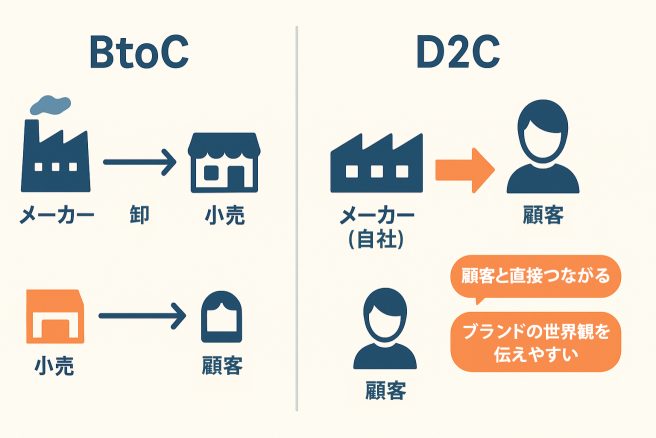

BtoC と D2C の違い――言葉とビジネスモデルを整理

- BtoC (Business to Consumer): 企業が一般消費者に販売するビジネスモデルの総称です。

- D2C (Direct to Consumer): メーカーが卸や小売を介さず、自社で企画・製造した商品を、自社のECサイトで直接消費者に販売するモデルです。

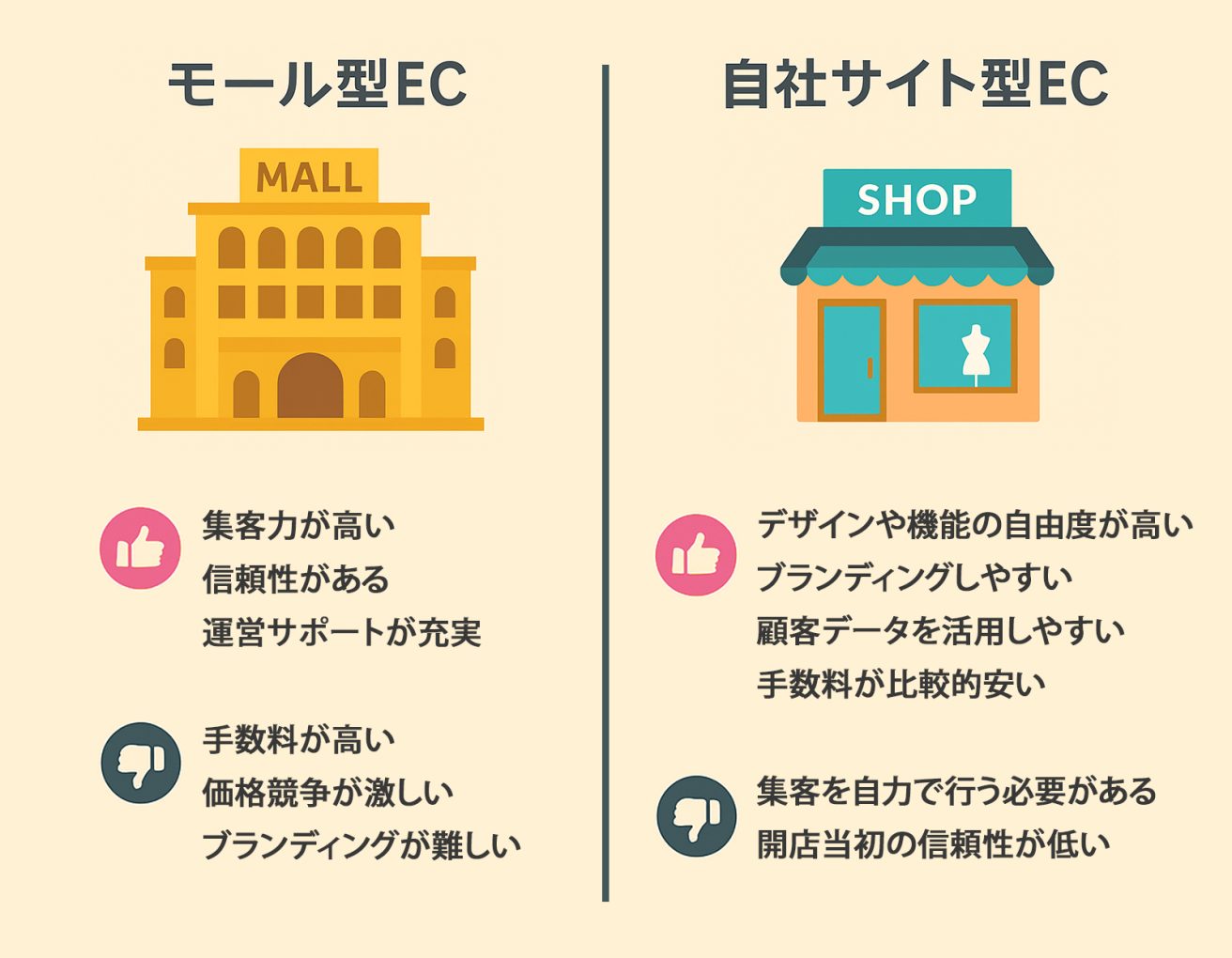

モール型と自社サイトの比較表――メリット・デメリット早わかり

ECサイトを始めるには、大きく分けて「モール型」に出店するか、「自社サイト」を構築するかの2つの選択肢があります。

| モール型(楽天、Amazonなど) | 自社サイト型(Shopify、BASEなど) | |

|---|---|---|

| メリット | ・集客力が高い ・信頼性がある ・運営サポートが充実 | ・デザインや機能の自由度が高い ・ブランディングしやすい ・顧客データを活用しやすい ・手数料が比較的安い |

| デメリット | ・手数料が高い ・価格競争が激しい ・ブランディングが難しい | ・集客を自力で行う必要がある ・開店当初の信頼性が低い |

商流マップ(メーカー▶卸▶モール▶顧客)を図で理解する

商品の流れ(商流)とお金の流れ(金流)を理解することは、自社の立ち位置と利益構造を把握するために不可欠です。

自己診断|初心者か中級者かを5問でチェック★

あなたの現在地を確認してみましょう。3つ以上「はい」と答えられたら、あなたは既に中級者の仲間入りです!

- [ ] ECサイトの売上公式(売上 = アクセス数 × 購入率 × 客単価)を知っている。

- [ ] Googleアナリティクスで、自社サイトのアクセス数や流入経路を確認したことがある。

- [ ] 商品のキャッチコピーを考えるとき、ターゲット顧客の悩みを3つ以上挙げられる。

- [ ] SEOを意識して、商品名や商品説明文を作成したことがある。

- [ ] 購入してくれたお客様に対して、お礼のメールやクーポンを送ったことがある。

本記事の使い方――ジャンプ読みガイド

この記事は非常に長いため、あなたの状況に合わせて必要な部分から読んでみてください。

- これから始める初心者の方: 「はじめに」から順番に読み進めるのがおすすめです。

- 売上が伸び悩んでいる方: 「Part1」「Part2」「Part5」で基礎を見直してみましょう。

- 集客を強化したい方: 「Part6」のSEO・SNS・広告パートが役立ちます。

- リピーターを増やしたい方: 「Part8」でCRMの具体的な施策を確認しましょう。

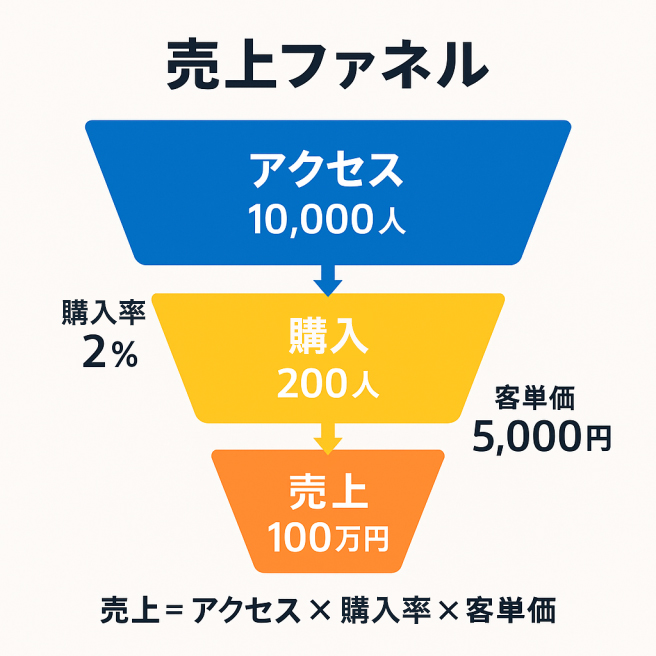

月商100万円を数字で逆算しよう

EC運営は、感覚ではなく数字で考えることが成功への近道です。目標の「月商100万円」を達成するために、必要な数字を分解(逆算)していきましょう。

売上公式を覚えよう(アクセス×購入率×客単価×リピート)

ECサイトの売上は、この普遍的な公式で成り立っています。必ず覚えてください。

売上 = アクセス数 × 購入率 (CVR) × 客単価

アクセス(PV)を増やす3つの方法 概論

サイトへの訪問者を増やすには、大きく3つの方法があります。

- SEO (検索エンジン最適化): 検索結果からの自然流入。時間はかかるが資産になる。

- SNSマーケティング: ファンを育て、サイトへ誘導する。ブランディングに効果的。

- Web広告: 短期間でターゲットにリーチできる。即効性があるがコストがかかる。

購入率を改善する3つの指標(CVR・直帰率・離脱率)

- CVR (購入率):

購入件数 ÷ アクセス数。まずは1%を目標にしましょう。 - 直帰率: 訪問者が最初の1ページだけを見てサイトを離れた割合。

- 離脱率: 特に、買い物かごや決済ページの離脱率が高い場合、プロセスに問題がある可能性が高いです。

平均客単価を上げる方法(アップセル・クロスセル)

- アップセル: 検討中の商品よりも高価格帯の上位モデルを提案すること。(例:「こちらのイヤホンより、ノイズキャンセリング機能付きのモデルがおすすめです」)

- クロスセル: 検討中の商品と関連性の高い商品を合わせて提案すること。(例:「このカメラをご購入の方には、こちらのSDカードも人気です」)

リピート回数を増やす仕組み(CRM 基礎)

新規顧客の獲得には、リピーター維持の5倍のコストがかかると言われています(1:5の法則)。CRM (顧客関係管理) でリピートを促しましょう。

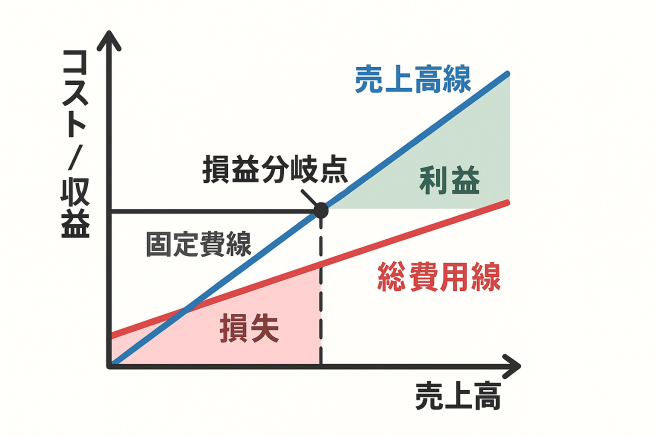

固定費と変動費を仕分けする――利益が残るかを試算

売上から経費を引いたものが利益です。経費を「固定費」と「変動費」に分けると、利益構造が明確になります。

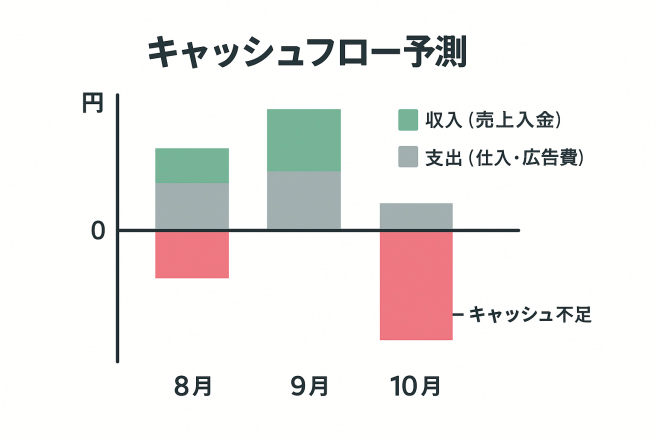

キャッシュフロー計算――広告費先払いのリスク対策

利益が出ていても、手元にお金がなければ事業は継続できません(黒字倒産)。特にECでは、広告費の支払いが先で、売上の入金が後になることが多いため、キャッシュフロー(お金の流れ)の管理が極めて重要です。

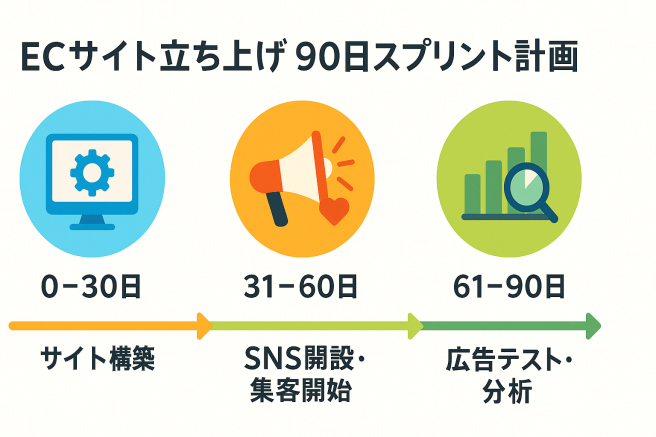

90日スプリント計画の立て方

壮大な計画は挫折のもとです。目標を90日(約3ヶ月)単位の「スプリント」に区切り、具体的なアクションプランを立てましょう。

市場調査とお客様研究

ECビジネスの成功は「誰に、何を、どのように売るか」を明確にすることから始まります。そのためには、市場(ライバル)と顧客の徹底的なリサーチが不可欠です。ここでは、あなたのECサイトが戦うべき場所を見つけ、お客様に愛されるための調査方法を解説します。

マクロ調査のやり方――統計データ・市場規模

まずは、森全体を俯瞰するように、大きな視点から市場を捉えましょう。公的機関が発表している信頼性の高いデータを利用します。

- 経済産業省「電子商取引に関する市場調査」: 国内のEC市場規模やEC化率の最新動向を把握できます。自社が参入するジャンルの将来性を確認しましょう。

- 総務省統計局「家計調査」: 年代別・品目別に、人々が何にお金を使っているかがわかります。ターゲット層の消費行動のヒントになります。

- 業界団体のレポート: アパレル、食品、化粧品など、各業界団体が市場動向レポートを公開している場合があります。

メソ調査――モールランキング・トレンドキーワード

次に、もう少し解像度を上げて、競合が集まるECモール内の動向を探ります。お客様の「今」の興味関心がわかります。

- ECモールのランキングを定点観測する: 楽天市場、Amazon、Yahoo!ショッピングのジャンル別ランキングを毎日チェックしましょう。どのような商品が、どのような価格で、どのくらいのレビュー数で売れているのかを把握できます。

- トレンドキーワードを調べる: Googleトレンドや、各モールの検索窓に出てくるサジェストキーワード(「〇〇 おすすめ」「〇〇 ギフト」など)は、顧客ニーズの宝庫です。

ミクロ調査――レビュー・価格・配送日数を比較

最後は、ライバル店を1つひとつ徹底的に分析します。お客様が「なぜその店で買うのか」を明らかにします。

競合分析シートを作成し、最低でも5〜10店舗の情報をまとめましょう。

| 分析項目 | 自社 | A店 | B店 | C店 |

|---|---|---|---|---|

| 主力商品の価格 | ||||

| レビュー件数・平均点 | ||||

| 送料・送料無料ライン | ||||

| 配送リードタイム(お届け日数) | ||||

| 商品ページの強み |

特に低評価レビューには、顧客の不満や未解決のニーズが隠されています。自社がその不満を解決できれば、大きなチャンスになります。

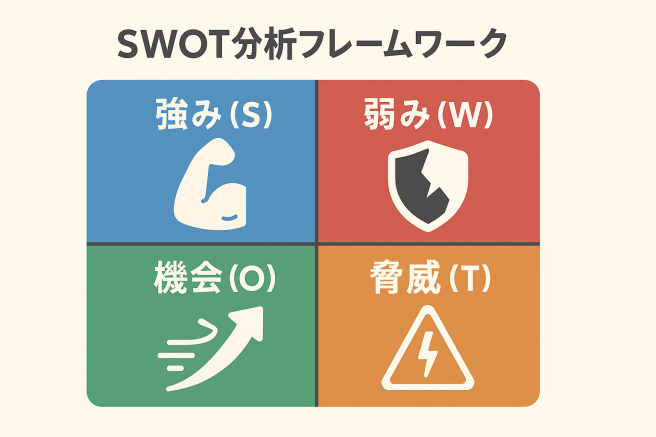

SWOT分析で強みと弱みを整理

調査で集めた情報を元に、自社の現状を客観的に分析します。SWOT分析は、今後の戦略を立てるための土台となります。

- 強み (Strength): 目標達成に貢献する自社の長所(例: オリジナル商品、品質の高さ)

- 弱み (Weakness): 目標達成の障害となる自社の短所(例: 価格が高い、ブランド認知度が低い)

- 機会 (Opportunity): 自社にとって追い風となる外部環境の変化(例: 市場の拡大、競合の撤退)

- 脅威 (Threat): 自社にとって向かい風となる外部環境の変化(例: 新規競合の参入、法改正)

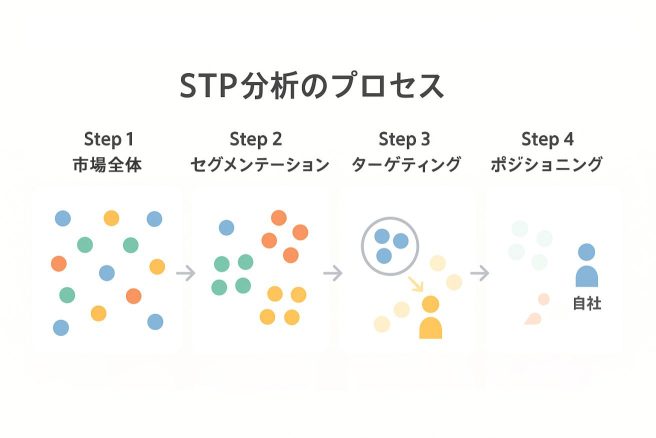

STPでターゲットを絞り込む(セグメンテーション・ターゲティング・ポジショニング)

すべての人を満足させることはできません。市場を細分化し、自社が最も価値を提供できる顧客層に狙いを定めます。

- セグメンテーション(市場細分化): 市場を年齢、性別、ライフスタイル、価値観などの切り口でグループ分けする。

- ターゲティング(狙う市場の決定): 細分化したグループの中から、自社の強みが最も活かせる、魅力的な市場を選ぶ。

- ポジショニング(立ち位置の明確化): ターゲット市場において、競合とどう差別化し、顧客にどう認識されたいかを決める。

ペルソナシートの書き方

ターゲット顧客を、まるで実在する一人の人物かのように具体的に描き出したものが「ペルソナ」です。ペルソナを設定することで、チーム内での顧客イメージのズレを防ぎ、施策の精度を高めます。

- 名前、年齢、性別、職業、年収、居住地

- ライフスタイル、趣味、価値観

- 抱えている悩みや課題 (Needs)

- 普段利用するSNSやWebサイト

- なぜあなたの商品が必要なのか?

お客様のジョブ(JTBD)を掘り下げる――課題と利用シーン

「顧客はドリルが欲しいのではない。穴が欲しいのだ」という有名な言葉があります。これがジョブ理論(Jobs to be Done)の考え方です。

顧客があなたの商品を「雇用」して、片付けたい「用事(ジョブ)」は何か?を考えます。

- 機能的ジョブ: 特定のタスクを終わらせたい(例: 美味しいコーヒーが飲みたい)

- 社会的ジョブ: 周りからこう見られたい(例: コーヒーに詳しい人だと思われたい)

- 感情的ジョブ: こう感じたい(例: コーヒーを淹れる時間でリラックスしたい)

ペルソナの「課題」と、商品を「利用するシーン」を深掘りすることで、本当に響くメッセージが見えてきます。

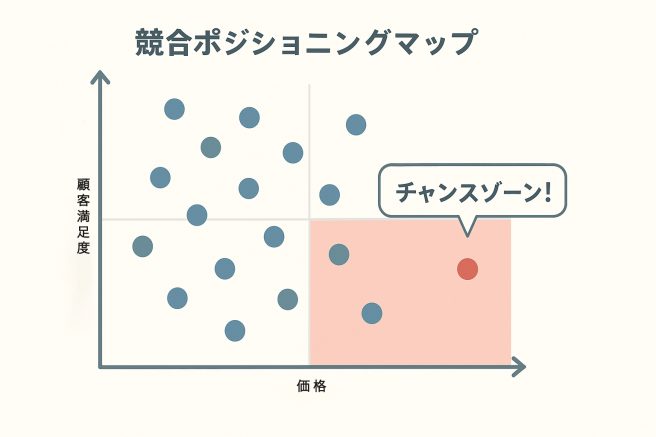

ニッチ発見グラフの作り方(レビュー点数×価格)

競合調査の結果をグラフにプロットすることで、ライバルが少なく、かつ顧客満足度が低い「狙い目の市場(ニッチ)」を視覚的に発見できます。

- 縦軸に「レビュー点数」、横軸に「価格」をとる。

- 調査した競合商品をグラフ上にマッピングする。

「価格が高いのにレビュー点数が低い」ゾーンは、品質やサービスに不満を持つ顧客がいる可能性が高く、大きなビジネスチャンスが眠っています。

事例:食品・アパレル・小型家電の勝ちパターン

- 食品: 「訳あり」「大容量」といったお得感の訴求や、特定のニーズ(アレルギー対応、オーガニック)に特化する。ギフト需要を捉えたパッケージやストーリーも有効。

- アパレル: 特定の体型(低身長、高身長、プラスサイズ)やライフスタイル(ママ向け、オフィス向け)に特化する。着回し提案や、素材へのこだわりを伝える。

- 小型家電: デザイン性の高さや、特定の機能(静音性、省エネ)を尖らせる。丁寧な使い方ガイドや、充実したアフターサポートで信頼を獲得する。

商品づくりと仕入れの基本

ECビジネスの心臓部である「商品」。ここでは、利益を確保するための価格設定から、商品の調達方法、そしてお客様を魅了する商品ストーリーの作り方まで、商品開発の基本を解説します。

商品原価とは?――材料費・加工費・間接費

商品原価とは、商品1つを作るのに直接かかった費用のことです。正確な原価計算が、利益確保の第一歩です。

商品原価 = 材料費 + 加工費(労務費) + 間接費

- 材料費: 商品の原材料にかかる費用。

- 加工費(労務費): 商品を製造・加工する人の人件費。

- 間接費: 上記以外の費用(工場の光熱費、設備の減価償却費など)。仕入れ品の場合は、仕入価格そのものが原価の中心になります。

利益率30%を確保する価格設定ステップ

一般的に、EC物販では30%以上の粗利益率(売上総利益率)を目指したいところです。

粗利 = 販売価格 – 商品原価 – 変動費(送料・手数料など)

粗利益率 = 粗利 ÷ 販売価格

価格は以下のステップで決定します。

- 原価を計算する: 商品1つあたりの原価を正確に算出します。

- 変動費を確認する: 送料、決済手数料、モール手数料など、売れた時にかかる費用をリストアップします。

- 目標利益額を決める: 1商品あたり、いくらの粗利が欲しいかを決めます。

- 販売価格を決定する:

(原価 + 変動費 + 目標利益額)を基準に、競合価格やブランド価値を考慮して最終的な販売価格を決定します。

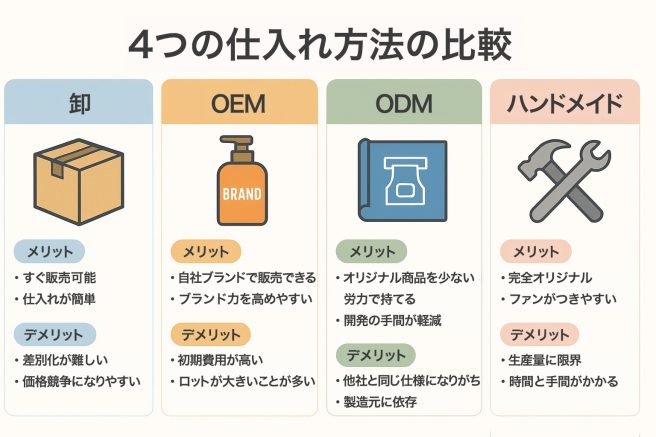

仕入れ方法4パターン(卸/OEM/ODM/ハンドメイド)

商品の調達方法は、大きく4つに分けられます。それぞれにメリット・デメリットがあります。

| 仕入れ方法 | 概要 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 卸・仕入れ | メーカーや卸売業者から完成品を仕入れる | ・すぐに販売開始できる ・小ロットから可能 | ・価格競争になりやすい ・利益率が低い |

| OEM | 自社ブランドのロゴを付けて製造を委託する | ・オリジナル商品が作れる ・利益率が高い | ・MOQ(最小発注量)が大きい ・企画・設計が必要 |

| ODM | 商品の設計・開発から製造までを委託する | ・商品開発の知識がなくても作れる | ・OEMよりコストが高い ・委託先への依存度が高い |

| ハンドメイド | 自分で商品を制作する | ・完全にオリジナル ・高い付加価値 | ・大量生産が難しい ・制作に時間がかかる |

MOQ(最小発注量)の交渉術

OEM/ODMでオリジナル商品を作る際、壁となるのがMOQ(Minimum Order Quantity)です。工場が提示するMOQが高すぎて発注できない…という場合は、諦めずに交渉してみましょう。

- 「初回テストなので」と伝える: 「まずはテストマーケティングとして小ロットで始め、売れ行きが良ければ必ず追加発注します」と将来性を示唆する。

- 色やサイズ展開を減らす: バリエーションを絞ることで、1種類あたりの発注数を増やせる場合があります。

- 他の商品と合わせて発注する: 同じ工場で複数の商品を生産してもらうことで、全体としての発注額を担保し、交渉を有利に進める。

検品・品質チェックのポイント――サンプル発注のコツ

不良品は、低評価レビューや返品に直結し、ブランドの信頼を大きく損ないます。特に海外から仕入れる場合は、検品が生命線です。

- サンプルを必ず取り寄せる: 本発注の前にサンプルを取り寄せ、品質(縫製、素材、動作など)を自分の目で確かめます。

- 検品項目リストを作成する: 「どこを」「どのように」チェックするのか、具体的な検品リストを作成し、工場や検品代行業者と共有します。

- 第三者の検品業者を利用する: 自社での検品が難しい場合は、現地の検品代行業者に依頼することも有効です。

商品ストーリーの作り方――5W1Hテンプレ★

商品は、ただの「モノ」ではありません。ストーリーを語ることで、お客様の共感を呼び、価格以上の価値を感じてもらえます。以下の5W1Hフレームワークで、あなたの商品ストーリーを組み立ててみましょう。

- Why(なぜ作ったのか?): 開発のきっかけ、解決したかった課題。

- Who(誰のために?): どんな人に届けたいか。

- When(どんな時に?): どんなシーンで使ってほしいか。

- Where(どこで?): こだわりの産地や素材。

- What(何がすごい?): 他の商品との違い、ユニークな特徴。

- How(どうやって?): 製造工程でのこだわり、職人の技術。

これらの要素を組み合わせ、商品ページやSNSで発信することで、商品の背景にある「想い」がお客様に伝わります。

型番商品 vs オリジナル商品の戦い方

- 型番商品(どこでも買える商品): 価格競争に陥りがちです。価格以外の付加価値(迅速な配送、丁寧な梱包、独自の保証、セット販売)で差別化を図ります。

- オリジナル商品(そこでしか買えない商品): 価格競争から脱却できます。商品の魅力やストーリーを十分に伝え、ブランドのファンを作ることが重要です。

小ロットでも利益が出る“合わせ売り”事例

利益率の高い小物を「ついで買い」してもらうことで、全体の利益率を向上させる戦略です。

- スマホケース店が、液晶保護フィルムや充電ケーブルを一緒に売る

- コーヒー豆専門店が、オリジナルのドリッパーやマグカップを一緒に売る

- アパレルショップが、靴下やアクセサリーをレジ横で提案する

メイン商品との関連性が高く、価格が手頃な「クロスセル商品」を用意しておくことが成功の鍵です。

お店を作ろう(モール or 自社サイト)

ECビジネスの舞台となる「お店」をどこに構えるかは、今後の戦略を大きく左右する重要な決断です。集客力のある巨大なショッピングモールに出店するのか、それとも自由な表現ができる自分だけの路面店を構えるのか。それぞれの特徴を理解し、あなたのブランドに最適な場所を選びましょう。

主要モール(楽天/Amazon/Yahoo!)の手数料比較

国内の3大ECモールは、それぞれ異なる特徴と料金体系を持っています。集客力は魅力ですが、その分のコスト(手数料)がかかることを理解しておく必要があります。

※以下の料金は2025年8月時点の目安です。最新の情報は必ず各公式サイトでご確認ください。

| モール名 | 特徴 | 主な料金体系(月額・税別) |

|---|---|---|

| 楽天市場 | ・ポイント経済圏が強力 ・イベントが多く、買い回り文化がある ・店舗のファンが付きやすい | がんばれ!プラン: 月額19,500円 + システム利用料 3.5%〜 スタンダードプラン: 月額50,000円 + システム利用料 2.0%〜 |

| Amazon | ・FBA(フルフィルメント by Amazon)による物流網が強力 ・商品ページのフォーマットが統一 ・目的買いの顧客が多い | 大口出品: 月額4,900円 + 販売手数料 8%〜15%程度 小口出品: 1点ごとに100円 + 販売手数料 |

| Yahoo!ショッピング | ・初期費用、月額費用が無料 ・PayPayとの連携が強い ・幅広い顧客層にアプローチ可能 | 無料 ※ただし、売上ロイヤルティ、決済手数料などが別途必要 |

Shopify/BASE/STORES って何が違う?

自社ECサイトを構築できるサービス(ECカートASP)も多様化しています。特に人気の3サービスの違いを見ていきましょう。

【画像生成AIプロンプト案】

Shopify, BASE, STORESの3つのロゴを並べ、それぞれの特徴をアイコンで表現した比較インフォグラフィック。「デザイン性」「拡張性」「料金」「海外販売」などの項目で比較し、どのサービスがどんな人におすすめかを示す。ポップで分かりやすいデザイン。

| サービス名 | 特徴 | こんな人におすすめ | 料金プラン(月額・税別) |

|---|---|---|---|

| Shopify | ・デザインの自由度と拡張性が非常に高い ・海外販売に強い(多言語・多通貨対応) ・アプリが豊富で機能追加が容易 | ・本格的にブランドを育てたい ・将来的に海外展開を考えている ・独自の機能を実装したい | ベーシック: $33 USD〜 +決済手数料 |

| BASE | ・初期費用、月額費用が無料で始めやすい ・集客支援機能(BASE Mag.など)がある ・操作が直感的で初心者でも安心 | ・とにかくコストを抑えて始めたい ・ネットショップ運営が初めて ・趣味の延長で販売したい | スタンダードプラン: 無料 (決済手数料 3.6%+40円 + サービス利用料 3%) |

| STORES | ・BASEと同様に無料で始められる ・実店舗との連携(POSレジ)に強い ・予約販売や電子チケット機能も | ・ネットと実店舗の両方を運営している ・サービスや体験も販売したい ・デザインテンプレートで手軽におしゃれにしたい | フリープラン: 無料(決済手数料 5%) スタンダードプラン: 2,980円(決済手数料 3.6%) |

開店準備チェックリスト★(配送・決済・特商法表示)

お店の場所が決まったら、開店に向けて必要な準備を進めましょう。以下のリストを一つずつチェックしていけば、スムーズに開店日を迎えられます。

- [ ] 配送会社の選定と契約(ヤマト運輸、佐川急便、日本郵便など)

- [ ] 梱包資材の準備(段ボール、緩衝材、テープなど)

- [ ] 決済方法の導入審査申し込み(クレジットカード、ID決済など)

- [ ] 特定商取引法に基づく表記の作成・掲載

- [ ] プライバシーポリシーの作成・掲載

- [ ] 送料設定(全国一律、地域別、〇円以上で送料無料など)

- [ ] 問い合わせ対応の準備(メールアドレス、テンプレート作成)

- [ ] 開店前のテスト注文(実際に商品が買えるか、メールは届くかを確認)

ドメイン名とブランド名の決め方

ドメイン名(〇〇.com)とブランド名は、お店の顔です。覚えやすく、タイプしやすく、そしてあなたのビジネスを表現するものにしましょう。

- 短く、シンプルに: 長い名前は覚えにくく、入力ミスのもとです。

- ブランド名と関連付ける: ブランド名がそのままドメイン名になっているのが理想です。

- 読みやすく、言いやすい: 口頭で伝えやすいかどうかも重要です。

- SNSで同じ名前が使えるか確認する: ドメイン名と各種SNSのアカウント名は、できる限り統一しましょう。

- 「.com」か「.jp」が無難: 最も一般的で信頼性が高いドメインです。

店舗デザイン:スマホで見やすいレイアウト例

現在、ECサイトのアクセスの7割以上はスマートフォンからです。PCでの見栄えよりも、スマートフォンでいかに見やすく、使いやすいかを最優先で考えましょう。

【画像生成AIプロンプト案】

スマートフォン画面のECサイトのレイアウト見本。「ヘッダー(ロゴ、カートボタン)」「メインビジュアル」「カテゴリーナビゲーション」「おすすめ商品」「フッター」といった要素が、指で操作しやすいように適切に配置されている様子を示す。清潔感があり、商品が引き立つミニマルなデザイン。

スマホで見やすいレイアウトのポイント:

- 指で押しやすいボタンサイズ: 小さすぎるボタンはストレスの原因になります。

- ファーストビューで何を売っているか分かる: サイトを開いて最初の画面で、お店のコンセプトや主力商品が伝わるようにします。

- 文字は大きめに、行間はゆったりと: 長文でも読み疲れないように配慮します。

- 購入までのステップを短く: 目的の商品にたどり着き、購入完了するまでのクリック数は少ないほど良いです。

決済方法の選び方――クレカ・ID・後払い

お客様が使いたい決済方法がないと、購入直前で離脱(カゴ落ち)してしまいます。できるだけ多くの選択肢を用意しましょう。

- 必須: クレジットカード決済(Visa/Master/JCB/Amex)

- できれば導入したい: ID決済(PayPay, 楽天ペイ, Amazon Payなど)、キャリア決済、コンビニ決済

- 客層によっては有効: 後払い決済(NP後払いなど)、銀行振込、代金引換

特にAmazon Payや楽天ペイは、各サービスに登録された情報を使えるため、お客様の住所入力の手間が省け、購入率アップに繋がりやすいです。

送料設定の心理学――送料無料ラインの決め方

多くの調査で、「送料」が購入の大きなハードルになることが分かっています。「送料無料」は非常に強力な武器ですが、そのコストは店舗側が負担することを忘れてはいけません。

- 「〇円以上で送料無料」が王道: 平均客単価より少し上の金額に設定することで、顧客に「あと一品」の購入を促し、客単価アップを狙えます。(例: 平均客単価が4,000円なら、送料無料ラインは5,000円に設定)

- 全品送料無料(送料込み価格): 価格が分かりやすいメリットがありますが、商品価格が高く見えがちです。低価格帯の商品には不向きな場合があります。

- 「メール便なら送料無料」: 小さな商品限定で、追跡なしの安価な配送方法を送料無料にするのも一つの手です。

お客様対応フロー――問い合わせ返信テンプレ

問い合わせへの対応は、お客様がお店のファンになるかどうかの分かれ道です。迅速かつ丁寧な対応を心がけましょう。事前にテンプレートを用意しておくと、対応品質を均一化でき、効率も上がります。

【問い合わせ返信テンプレートのポイント】

- 件名だけで内容が分かるようにする(例:【〇〇ショップ】お問い合わせの件につきまして)

- 冒頭でお客様の名前と、問い合わせへのお礼を必ず入れる

- 質問に対して、明確かつ簡潔に回答する

- 回答が複数にわたる場合は、箇条書きを使うと分かりやすい

- 最後は丁寧な言葉で締め、署名(ショップ名、URL、担当者名)を入れる

商品ページを“買いたい”ページに変える

商品ページは、ECサイトにおける「接客の最前線」です。お客様の疑問や不安を解消し、「これが欲しい!」という気持ちを高めるためのあらゆる情報を盛り込みましょう。ここでは、売れる商品ページの作り方を徹底解説します。

タイトルの作り方――検索キーワード+ベネフィット

商品タイトルは、お客様が商品を見つけるための「看板」であり、クリックするかどうかを決める「第一印象」です。以下の要素を組み合わせましょう。

基本公式: [主要検索キーワード] + [商品の特徴/ベネフィット] + [ブランド名/型番]

例:

- 悪い例: すごいTシャツ

- 良い例:【速乾・UVカット】ランニングに最適!メンズ スポーツTシャツ [半袖/ドライ素材] 〇〇ブランド

お客様がどんな言葉で検索するかを想像し、そのキーワードを必ず含めることが重要です。さらに、その商品を使うことで得られる「未来(ベネフィット)」を伝えることで、クリック率が向上します。

商品説明文テンプレ★(機能→利点→証拠)

商品説明文は、ただスペックを羅列するだけではお客様の心に響きません。「PASONAの法則」や「FAB」といった文章術を参考に、お客様の購買意欲を刺激する構成で書きましょう。ここではシンプルで使いやすい「FAB」をベースにしたテンプレートを紹介します。

- F (Feature) – 機能・特徴: その商品が持っている客観的な事実や仕様。「このTシャツは、特殊なポリエステル繊維で作られています。」

- A (Advantage) – 利点: その機能がもたらす、競合と比べた優位性。「そのため、従来品より30%速く乾きます。」

- B (Benefit) – 便益・価値: そして、お客様がその利点から得られる素晴らしい未来。「汗をかいてもすぐにサラサラになるので、夏のランニング中もずっと快適さが続きますよ。」

この順番で語ることで、商品の特徴がお客様自身の「自分ごと」として伝わりやすくなります。

写真撮影ライト3点セット――スマホ撮影のコツ

ECサイトにおいて、商品写真はお客様が商品を「手に取る」代わりの役割を果たす最も重要な要素です。プロに頼まなくても、少しの工夫で写真は劇的に改善します。

スマホ撮影でもプロ並みに見せるコツ:

- 明るさが命: 自然光が入る窓際で撮るのがベスト。足りなければ、安価なリングライトや撮影用LEDライトを使いましょう。

- 背景を整える: 商品以外のごちゃごちゃした物が映り込まないように。白い壁や、背景紙、おしゃれな布を使うと一気にプロっぽくなります。

- 生活シーンを撮る: 商品が実際に使われているシーンの写真(例: Tシャツならモデルの着用写真)があると、お客様は利用イメージが湧きやすくなります。

【画像生成AIプロンプト案】

ECサイト用の商品撮影セットのイラスト。「スマートフォン」「三脚」「リングライト」「背景紙」の4つのアイテムが配置されている。これから撮影を始めるような、明るくクリーンな雰囲気のイラスト。

動画30秒で魅せる撮影シナリオ

動画は、写真だけでは伝わらない商品の質感やサイズ感、使い方を伝えるのに非常に効果的です。30秒程度の短い動画でも十分です。

【30秒動画シナリオ例(洋服の場合)】

- 全体像を見せる(5秒): モデルが商品を着用して、ゆっくりと一回転する。

- 素材感を伝える(10秒): カメラが生地に寄り、ドレープ感や光沢、質感をアップで映す。モデルが生地を優しく触る。

- 利用シーンを見せる(10秒): モデルがその服を着て歩いたり、座ったり、小物を合わせたりする。

- ロゴ・決めポーズ(5秒): ブランドロゴを映し、モデルが笑顔でポーズを決める。

サイズ表・素材表記の書き方――返品削減

サイズや素材の表記が不親切だと、「思っていたのと違った」という理由での返品に繋がります。できる限り詳細に、そして分かりやすく記載しましょう。

- サイズ表: 単にS/M/Lと書くだけでなく、着丈、身幅、肩幅、袖丈などの実寸(cm)を必ず併記します。可能であれば、身長別のモデル着用比較写真があると完璧です。

- 素材表記: 「綿100%」だけでなく、「肌触りの良いオーガニックコットンを使用」「伸縮性に優れたストレッチ素材」など、素材がもたらすメリットも一言添えましょう。

FAQを先回りで作る――クレーム回避

お客様が購入前に抱きそうな疑問点を予測し、その答えをあらかじめFAQ(よくある質問)として商品ページに記載しておきましょう。問い合わせ対応の手間を減らし、お客様の不安を解消することで購入を後押しします。

【FAQの例】

- Q. 洗濯は家でできますか?乾燥機は使えますか?

- Q. 注文してからどのくらいで届きますか?

- Q. サイズが合わなかった場合、交換はできますか?

レビューを集める3ステップ★

レビュー(口コミ)は、未来のお客様にとって最も信頼できる情報源です。「サクラ」ではない本物のレビューを増やすことは、売上アップに直結します。

- 購入後のフォローメールを送る: 商品到着から数日後に、「商品の使い心地はいかがですか?」といった内容のメールを送り、レビュー投稿をお願いする。

- レビュー投稿のメリットを提示する: 「レビュー投稿で次回使える100円OFFクーポンプレゼント!」など、お客様にとってのメリットを用意すると、投稿率が上がります。

- 投稿方法を分かりやすく案内する: レビューページのリンクをメールに記載し、お客様が迷わず投稿できるように誘導します。

クロスセル提案の配置例

商品ページ内で「合わせ買い」を提案することで、客単価アップを狙います。

- 「この商品を買った人はこんな商品も見ています」: Amazonでよく見られる定番のレコメンド機能です。

- 「コーディネート提案」: アパレルの場合、その商品に合う他のアイテム(パンツ、バッグ、靴など)を写真付きで紹介します。

- 「よく一緒に購入されている商品」: カート投入ボタンの近くに、関連性の高い消耗品やアクセサリーをチェックボックス付きで表示します。

ABテストのやり方(画像・価格・説明文)

「どちらのキャッチコピーがより響くか?」「価格は1,980円と2,200円のどちらが売れるか?」といった仮説を、実際のデータで検証するのがABテストです。

- 仮説を立てる: 「商品画像を、モデル着用写真に変えれば購入率が上がるはずだ」

- テストページを作成する: 元のページ(A)と、変更を加えたページ(B)を用意します。

- ツールでテストを実施: ECカートの機能や、Googleオプティマイズなどのツールを使い、アクセスをAとBに50%ずつ振り分けます。

- 結果を分析する: 一定期間テストを行い、どちらのページの購入率が高かったかを比較・分析します。

一度にテストする要素は1つだけ(例: 画像だけ変更)にすることが、正確な効果測定のポイントです。

集客の王道3本柱

どんなに素晴らしいお店や商品を用意しても、お客様が訪れてくれなければ売上は立ちません。ECサイトの集客は、大きく分けて「SEO」「SNS」「広告」の3つの柱で成り立っています。それぞれの特徴を理解し、バランス良く取り組むことが重要です。

1. 検索エンジン対策(SEO)

SEO (Search Engine Optimization) とは、Googleなどの検索エンジンで、特定キーワードの検索結果の上位に自社サイトを表示させるための対策です。即効性はありませんが、一度上位表示されると、無料で安定したアクセスが見込める強力な資産となります。

内部対策:タイトルタグとメタディスクリプション

検索結果に表示されるサイトの「顔」となる部分です。ここを最適化するだけでも、クリック率は大きく変わります。

- タイトルタグ (

<title>): 検索結果の一番大きく表示される青文字の部分。30文字程度で、最も重要なキーワードを前半に含め、クリックしたくなるような魅力的なタイトルをつけます。 - メタディスクリプション (

<meta name="description">): タイトルの下に表示される説明文。120文字程度で、ページの要約と、ユーザーがクリックするメリットを記述します。ここに含まれるキーワードは、検索結果で太字表示されます。

キーワード選定ツールの使い方(キーワードプランナー)

どんなキーワードで上位表示を狙うかを決める「キーワード選定」は、SEOの成功を左右する最も重要なプロセスです。勘に頼るのではなく、ツールを使って客観的なデータを元に戦略を立てましょう。

Googleキーワードプランナー(Google広告のアカウントがあれば無料で利用可)を使い、以下の2つの視点でキーワードを探します。

- 検索ボリューム: そのキーワードが月に何回くらい検索されているか。

- 競合性: そのキーワードで上位表示を狙っているライバルの多さ。

初心者は、検索ボリュームが大きく競合も強い「ビッグキーワード」(例: `ワンピース`)ではなく、検索ボリュームは中程度でも目的が明確な「ミドル・スモールキーワード」(例: `ワンピース 結婚式 40代` `ワンピース 夏 リネン`)から狙うのが定石です。

SEO記事テンプレ★――見出し構成例

検索ユーザーの「知りたい」という疑問に答える形の「お役立ち記事(コンテンツSEO)」は、見込み客を集めるのに非常に有効です。

【検索キーワード:「コーヒー おいしい淹れ方」の記事構成例】

- h1: 【初心者でも簡単】プロが教える本当に美味しいコーヒーの淹れ方

- h2: コーヒーの味を決める4つの基本要素

- h2: 淹れる前に準備するもの(豆、器具など)

- h3: おすすめのコーヒー豆の選び方

- h3: 最低限揃えたい器具3選

- h2:【実践】ハンドドリップで淹れる手順5ステップ

- h3: ステップ1: お湯の温度を測る

- h3: ステップ2: …

- h2: よくある失敗と解決策

- h2: まとめ|毎日のコーヒータイムをもっと豊かに

このように、ユーザーの疑問を先回りして見出しを構成し、網羅的に回答することが、Googleから高く評価されるポイントです。

やってはいけないSEO(キーワード詰め込み等)

過去には有効とされた手法でも、現在ではペナルティの対象となる「ブラックハットSEO」には手を出してはいけません。

- キーワードの詰め込み: 不自然なほどキーワードを多用する。

- 隠しテキスト・隠しリンク: 背景色と同じ色でキーワードを記述するなど、ユーザーに見えない形で対策する。

- 質の低い被リンクの購入: SEO業者からリンクを大量に購入する。

- コピーコンテンツ: 他のサイトの内容をそのままコピーして使う。

小手先のテクニックではなく、ユーザーにとって本当に価値のあるコンテンツを作り続けることが、結果的に最高のSEO対策となります。

2. SNSでファンを作る

SNSは、商品の認知度を高め、未来の顧客となる「ファン」を育てるための強力なツールです。各SNSの特性を理解し、自社のブランドやターゲット顧客に合ったプラットフォームを選びましょう。

Instagramリールの撮影→投稿手順

Instagramの中でも、特に発見タブからの流入が期待できる「リール(短尺動画)」は積極的に活用したい機能です。

- ネタを考える: 商品の紹介、使い方のコツ、製造の裏側、スタッフの日常など。

- 音源を選ぶ: 流行りの楽曲を使うと、多くの人に見てもらえる可能性が高まります。

- 撮影・編集する: スマホアプリ(CapCutなど)を使えば、カット、テロップ挿入、エフェクト追加などが簡単にできます。

- キャプションとハッシュタグを考える: 動画の内容を補足し、関連性の高いハッシュタグ(#〇〇のある暮らし など)を10個程度つけます。

- カバー画像を選ぶ: 動画の中で最も魅力的で、内容が伝わるシーンをカバーに設定します。

TikTokショート動画ネタ20選

若年層を中心に人気のTikTokは、エンタメ性の高いコンテンツが好まれます。

- HowTo(〇〇のやり方)

- 商品ができるまでのタイムラプス

- 梱包動画(ASMR)

- お客様からの嬉しいレビュー紹介

- NGシーン集

- 中の人(スタッフ)紹介

- …(他14個のアイデアをリストアップ)

カレンダー投稿プラン★――月間30投稿例

SNS運用は「継続」が最も重要です。行き当たりばったりではなく、事前に投稿計画を立てておきましょう。

【画像生成AIプロンプト案】

SNS投稿用の月間コンテンツカレンダーのテンプレート画像。カレンダーの日付ごとに「投稿テーマ」「担当者」「ステータス(未着手/作成中/完了)」を書き込めるようになっている。カラフルで、計画を立てるのが楽しくなるようなデザイン。

【投稿テーマの割り振り例】

- 月曜: 週の始まりに役立つ情報、HowTo系

- 火曜: 新商品やキャンペーンの告知

- 水曜: お客様の声、レビュー紹介

- 木曜: 商品の裏側、開発ストーリー

- 金曜: 週末の楽しみに繋がるエンタメ系、中の人の日常

- 土日: ユーザー参加型企画(質問コーナーなど)、共感を呼ぶ投稿

ハッシュタグ研究のコツ

ハッシュタグは、あなたの投稿をまだ知らない潜在顧客に見つけてもらうための「道しるべ」です。

- ビッグ・ミドル・スモールを組み合わせる: 投稿数10万件以上の「ビッグタグ」、1万〜10万件の「ミドルタグ」、1万件未満の「スモールタグ」をバランス良くつけます。スモールタグの方が、競合が少なく投稿が埋もれにくいです。

- 競合アカウントを参考にする: あなたのターゲット顧客がフォローしているであろう、人気のアカウントがどんなハッシュタグを使っているかを分析します。

- コミュニティタグを使う: 「#〇〇部」「#〇〇好きと繋がりたい」など、共通の趣味や興味を持つ人が集まるタグに参加します。

3. 広告で一気にアクセスを呼ぶ

Web広告は、SEOやSNSと違い、コストをかければ短期間で狙ったターゲットにアプローチできる即効性の高い集客手法です。開店初期やセール時など、ブーストをかけたい時に特に有効です。

リスティング広告とは?

リスティング広告(検索連動型広告)は、Googleなどでユーザーが検索したキーワードに連動して表示される広告です。ニーズが明確なユーザーに直接アプローチできるため、費用対効果が高いのが特徴です。

【画像生成AIプロンプト案】

Googleの検索結果画面のスクリーンショット風イラスト。「[広告] ギフト おしゃれ 雑貨」という広告が、自然検索の結果よりも上部に表示されている様子を示す。「検索した瞬間に、一番目立つ場所に表示できる!」というメリットを吹き出しで解説する。

SNS広告の設定チェックリスト★

InstagramやFacebook、X (旧Twitter)、TikTokなどに出稿できるSNS広告は、ユーザーの年齢、性別、地域、興味関心などで非常に細かくターゲットを絞れるのが強みです。

- [ ] 広告の目的は明確か?(認知度アップ?サイトへの誘導?購入?)

- [ ] ターゲット設定は適切か?(広すぎず、狭すぎないか?)

- [ ] クリエイティブ(画像・動画)はターゲットに響くものか?

- [ ] 広告文は分かりやすく、行動を促すものか?(「詳しくはこちら」「今すぐ購入」など)

- [ ] リンク先(ランディングページ)は広告内容と一致しているか?

- [ ] 効果測定のためのタグ(ピクセル)は正しく設置されているか?

ROASを計算してムダ打ちを防ぐ

広告が本当に利益に繋がっているのかを判断するための重要な指標がROAS(ロアス:広告費用対効果)です。

ROAS (%) = 広告経由の売上 ÷ 広告費 × 100

例えば、広告費10万円で、その広告から50万円の売上があった場合、ROASは500%となります。この数値が、損益分岐点ROAS(最低限必要なROAS)を上回っているかを確認し、継続か中止かを判断します。

広告A/Bテストで勝ちクリエイティブ発掘

広告運用は、テストの繰り返しです。どの画像、どの動画、どのキャッチコピーが最も効果的か(=勝ちクリエイティブ)を見つけるために、複数のパターンでA/Bテストを行いましょう。

同じターゲット設定で、画像だけを変えた広告Aと広告Bを同時に配信し、クリック率や購入率が高い方を採用し、さらに改善を重ねていきます。このサイクルを回し続けることが、広告効果を最大化する鍵です。

🛍️ Part7|購入率(CVR)を上げる接客術

集客したお客様を、確実に購入へと導く「接客術」。ECサイトにおける接客とは、お客様がストレスなく、かつ楽しく買い物ができるようにサイトを最適化することです。ここでは、カゴ落ち対策から最新のUGC活用まで、購入率(CVR)をあと一歩押し上げるための具体的なテクニックを紹介します。

カゴ落ちとは?――発生原因と対策

「カゴ落ち」とは、お客様が商品をカートに入れたにも関わらず、購入を完了せずにサイトを離脱してしまうことです。調査によると、ECサイトにおけるカゴ落ち率は約70%にも上ると言われています。つまり、カートに入れた10人のうち7人は、購入をやめているのです。この数字を改善することが、売上アップの大きな鍵となります。

【主なカゴ落ちの原因】

- 予期せぬ追加コスト: 送料や手数料が、決済画面で初めて表示されて驚いてしまう。

- アカウント作成が必須: 「購入するためだけに会員登録するのは面倒」と感じる。

- 決済プロセスが複雑: 入力項目が多すぎたり、ページの表示が遅かったりする。

- 希望の決済方法がない: 普段使っている決済手段が選べない。

- 信頼性の不安: サイトのデザインが古かったり、セキュリティに不安を感じたりする。

カゴ落ちメール3通シナリオ★

カートに商品を残したまま離脱してしまったお客様に対して、メールで「お買い忘れはありませんか?」とリマインドする手法です。非常に効果が高いため、ぜひ導入しましょう。

- 1通目(離脱から1時間後): 「カートに商品が残っています」とシンプルにお知らせする。買い忘れや操作ミスの可能性を考慮し、売り込み感は出さない。

- 2通目(離脱から24時間後): 「商品の在庫が残りわずかです」など、軽い緊急性を伝えて行動を促す。商品のベネフィットを再度伝えるのも有効。

- 3通目(離脱から3日後): 「今なら使える5%OFFクーポン」など、特別なオファーを提示して購入を後押しする。これが最後のダメ押しです。

【画像生成AIプロンプト案】

カゴ落ちメールのシナリオを示すインフォグラフィック。「離脱1時間後」「24時間後」「3日後」というタイムライン上に、それぞれのメール内容の要約(「お知らせ」「リマインド」「クーポン」)をアイコン付きで配置する。顧客の気持ちの変化に寄り添うようなデザイン。

チャットボット導入ステップ

サイトの右下によく表示されるチャットウィンドウは、お客様の簡単な疑問を24時間365日、自動で解決してくれる頼もしい接客ツールです。よくある質問(送料、お届け日数、返品ポリシーなど)をチャットボットに任せることで、お客様はすぐに答えを得られ、店舗側は問い合わせ対応の工数を削減できます。

- 目的を明確にする: 何を解決したくてチャットボットを導入するのか(例: 問い合わせ削減、CVR向上)。

- ツールを選定する: Shopifyアプリや、外部のチャットボットサービスを比較検討する。

- シナリオ(会話の流れ)を作成する: お客様から寄せられるであろう質問を予測し、その回答フローを作成する。

- 設置とテスト: サイトに設置し、意図した通りに動作するかをテストする。

- 分析と改善: 定期的に利用状況を分析し、シナリオを改善していく。

商品検索サジェスト機能の設定例

サイト内検索窓にキーワードを入力した際に、関連キーワードや商品候補を表示する機能です。お客様が目的の商品に素早くたどり着けるようサポートし、購入体験を向上させます。

【設定のポイント】

- 入力ミスを補完する(あいまい検索): 「てぃーしゃつ」と入力しても「Tシャツ」がヒットするように設定する。

- 人気のキーワードを表示する: よく検索されるキーワードをサジェストの上位に表示する。

- 商品画像を一緒に表示する: 文字だけでなく、商品のサムネイル画像も表示すると、より直感的に商品を見つけやすくなります。

セット販売/バンドル割引の作り方

関連する商品をセットにして、単品で買うよりもお得な価格で提供する手法です。客単価アップに直接的に貢献します。

- 例1:スターターキット: 「コーヒー豆」+「ドリッパー」+「フィルター」をセットにして「おうちコーヒー入門セット」として販売。

- 例2:3点セット割引: 「靴下3足で1,000円」のように、同じカテゴリの商品を複数買うと割引になる。

- 例3:コーディネートセット: 「このトップスとこのスカートのセット購入で10%OFF」のように、アパレルで有効な手法。

限定クーポンとタイムセールの効果検証

「限定」という言葉は、お客様の購買意欲を強く刺激します。クーポンやセールを効果的に使い、売上に波を作りましょう。

- 限定クーポン: 「新規会員登録限定」「LINEお友だち限定」「誕生日限定」など、配布する対象を絞ることで、特別感を演出します。

- タイムセール: 「今夜20時から2時間限定!全品20%OFF」のように、期間を区切ることで「今買わないと損」という緊急性を生み出します。

実施後は、必ず効果を検証しましょう。どのくらいの売上増に繋がったか、利益は確保できたか、どんなお客様が購入したかを分析し、次回の施策に活かします。

UGC(口コミ・写真)を活かす方法

UGC (User Generated Content) とは、お客様自身が生成したコンテンツ、つまりレビューやSNSへの投稿写真などのことです。企業発信の情報よりも信頼性が高く、非常に強力な販促ツールとなります。

- レビューを商品ページに掲載する: これは基本中の基本です。星の数だけでなく、具体的なコメントも見えるようにしましょう。

- お客様のSNS投稿を紹介する: Instagramなどで「#(自社ブランド名)」を付けて投稿された素敵な写真を、許可を得た上で自社アカウントやECサイトで紹介します。(「〇〇様、素敵なお写真をありがとうございます!」)

- UGC活用ツールを導入する: SNSからUGCを自動で収集し、ECサイトへの掲載許諾取得から掲載までを効率化できるツールもあります。

eギフト機能でギフト需要を取り込む

eギフトとは、相手の住所を知らなくても、LINEやメールでギフトを贈れるサービスです。受取人が自分で住所を入力するため、贈り主の手間が省け、気軽にギフトを贈りやすくなります。

母の日、クリスマス、誕生日といったイベントシーズンはもちろん、ちょっとしたお礼などのカジュアルなギフト需要も取り込むことができ、新たな顧客層の獲得に繋がります。

リピーターを増やして安定売り上げ

ECビジネスを安定的に成長させるためには、新規顧客を獲得し続けると同時に、一度購入してくれたお客様に「またこの店で買いたい」と思ってもらい、リピーターになってもらうことが不可欠です。ここでは、お客様との関係を深め、LTV(顧客生涯価値)を最大化するための施策を解説します。

リピート率を測る指標(F2転換率・購入回数)

まずは、自店のリピート状況を数字で把握しましょう。

- F2転換率: 新規顧客(F1)のうち、2回目の購入(F2)に至った顧客の割合。リピーター育成の第一歩がうまくいっているかを示す重要な指標です。

F2転換率 = 2回目購入者数 ÷ 新規顧客数 - 平均購入回数: 全顧客が平均で何回購入しているか。

メルマガ vs LINE 比較

リピート促進の代表的なツールがメルマガとLINE公式アカウントです。それぞれの特徴を理解して使い分けましょう。

| メルマガ | LINE公式アカウント | |

|---|---|---|

| 特徴 | ・長文や多くの情報を伝えやすい ・デザインの自由度が高い ・年配層にも届きやすい | ・開封率が非常に高い ・クーポンなどとの相性が良い ・チャット形式で気軽にやりとりできる |

| 向いている内容 | ・読み物コンテンツ(開発秘話など) ・複数の新商品紹介 | ・タイムセールなどの即時性の高い告知 ・クーポン配布 ・簡単なアンケート |

ステップメール台本★(購入後1日・7日・30日)

お客様の購入後の行動や心理状態に合わせて、あらかじめ用意しておいたメールを段階的に自動配信する仕組みが「ステップメール」です。お客様との関係を維持し、次の購入へと自然に繋げます。

- 購入後1日(サンクスメール): 購入へのお礼と、発送通知。ブランドの想いやこだわりを伝え、まずは信頼関係を築きます。

- 購入後7日(フォローメール): 「商品はいかがですか?」と使い心地を尋ねる。商品の使い方ガイドや、レビュー投稿のお願いもこのタイミングで。

- 購入後30日(クロスセル・リピート促進): 「そろそろ無くなりませんか?」と消耗品のリピートを促したり、購入した商品と関連性の高い別の商品を提案したりします。

ポイント・会員ランク制度の設計

「この店で買い続けるとお得」と感じてもらうための仕組みです。

- ポイント制度: 購入金額に応じてポイントを付与。「1ポイント=1円」で次回以降の買い物に利用できるようにするのが一般的です。

- 会員ランク制度: 年間購入金額などに応じて「レギュラー」「シルバー」「ゴールド」といったランクを設定し、ランクが上がるほどポイント還元率や特典が豪華になるように設計します。優越感をくすぐり、ロイヤルティを高めます。

梱包・同梱物アイデア集――開封体験を演出

お客様が商品を受け取り、箱を開ける瞬間は、オンラインで唯一の「リアルな接点」です。この「開封体験(アンボクシング)」を演出し、感動を与えましょう。

- 手書きのメッセージカード: 一言でも手書きの言葉が添えられていると、温かみが伝わります。

- おしゃれなサンクスカード

- ブランドの世界観に合った梱包材(薄紙、ステッカー、リボンなど)

- 商品の使い方ガイド、ブランドブック

- 次回使えるクーポン

- ちょっとしたプレゼント(おまけのサンプル、関連商品のミニチュアなど)

アプリ通知・DM・カタログ活用術

デジタルだけでなく、アナログな手法も組み合わせることで、お客様との接点を増やします。

- スマホアプリのプッシュ通知: 開封率が高いLINEと同様、セールや新商品情報をダイレクトに届けられます。開発コストはかかりますが、熱心なファンを囲い込むのに有効です。

- DM(ダイレクトメール): しばらく購入のない休眠顧客に対して、特別なオファーをハガキや封書で送ることで、オンライン施策には反応しない層の掘り起こしが期待できます。

- カタログ: 特にアパレルやインテリアなど、世界観が重要な商材で効果的です。パラパラと眺める楽しさは、Webサイトにはない魅力です。

クレーム対応からファン化へ――サプライズ施策

クレームは、ピンチであると同時に、お客様の期待の裏返しでもあります。誠実かつ迅速な対応で不満を解消できた時、お客様はかえって熱心なファンになってくれることがあります(サービスリカバリーパラドックス)。

通常のクレーム対応に加えて、お詫びの品に手書きの手紙を添えたり、予想を少しだけ上回るサプライズ(次回使える多めのクーポンなど)を提供したりすることで、お客様の感動を呼び、長期的な信頼関係に繋がります。

在庫・発送・カスタマーサポート

お客様の注文を受けてから、商品を正確かつ迅速にお届けするまでの一連の業務は「バックヤード業務」と呼ばれます。この部分がスムーズに流れることで、顧客満足度は大きく向上します。ここでは、EC運営の裏側を支える物流とサポート体制の構築について解説します。

発送方法3つのコスト比較(自社・3PL・FBA)

商品の保管から梱包、発送までの業務をどう行うかは、事業のステージや物量によって最適な選択が異なります。

| 発送方法 | 概要 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 自社発送 | 自宅や自社倉庫で、自分たちで梱包・発送する。 | ・コストを最小限に抑えられる ・梱包の自由度が高い(同梱物など) ・小規模から始められる | ・手間と時間がかかる ・保管スペースが必要 ・物量が増えると対応が困難になる |

| 3PL | 物流のプロである外部業者に、商品の保管・梱包・発送を委託する。 | ・発送業務から解放される ・プロ品質の梱包と迅速な発送 ・物量の増減に柔軟に対応できる | ・固定費(倉庫保管料)がかかる ・委託コストがかかる ・業者との連携が必要 |

| FBA | Amazonの物流サービス。商品をAmazon倉庫に預けると、注文後の業務を全て代行してくれる。 | ・Amazonプライム対象となり、販売上有利 ・圧倒的な配送スピード ・カスタマーサポートも一部代行 | ・Amazonで販売する商品しか利用できない ・手数料が複雑で、コストが高くなる場合がある ・独自性の高い梱包はできない |

在庫管理シート★――安全在庫と発注点

在庫は、多すぎると保管コストがかさみ(過剰在庫)、少なすぎると販売機会を逃します(欠品)。適切な在庫量を維持するための基本を学びましょう。

- 安全在庫: 需要の変動や、発注から納品までのリードタイムの遅れに備えて、最低限持っておくべき在庫量。

- 発注点: 在庫がこの数量になったら追加発注する、というタイミングのこと。

発注点 = (日平均販売数 × 調達リードタイム) + 安全在庫

Googleスプレッドシートなどで簡単な在庫管理シートを作成し、日々の在庫数を記録・管理しましょう。

【画像生成AIプロンプト案】

在庫管理の概念を示すグラフ。縦軸に「在庫数」、横軸に「時間」をとる。在庫が消費されてギザギザの線で減っていき、「発注点」に達すると発注がかかり、リードタイムを経て在庫が補充される様子を図示する。一番下に「安全在庫」のラインが引かれている。ビジネス向けの分かりやすい図解。

需要予測の簡単なやり方(過去売上×季節指数)

将来の売上を予測することで、より正確な仕入れ計画を立てることができます。簡単な方法としては、過去のデータと季節性を利用します。

需要予測 = 過去の平均売上 × 季節指数

- 過去の月別売上データを用意する: 最低でも1年分のデータが望ましいです。

- 月平均売上を算出する:

年間総売上 ÷ 12ヶ月 - 月ごとの季節指数を算出する:

各月の売上 ÷ 月平均売上(例: 12月の売上が平均の1.5倍なら、12月の季節指数は1.5) - 来年の需要を予測する: 来年の月平均売上目標に、この季節指数を掛け合わせることで、月ごとの需要を予測できます。

返品ポリシーと対応メールの例文

明確で分かりやすい返品ポリシーをサイトに掲載しておくことは、お客様の不安を和らげ、信頼性を高めます。また、いざ返品依頼があった際の対応をスムーズにします。

【返品ポリシーに含めるべき項目】

- 返品・交換を受け付ける条件(例: 未使用、商品到着後7日以内)

- 返品・交換ができないケース(例: セール品、お客様都合による破損)

- 返送時の送料はどちらが負担するか(お客様都合の場合はお客様負担、など)

- 返金方法とタイミング

- 連絡先と、連絡の際に必要な情報(注文番号など)

配送トラブル時の連絡フロー

「商品が届かない」「届いた商品が壊れていた」といった配送トラブルは、残念ながら起こり得ます。慌てず、迅速かつ誠実に対応するためのフローを準備しておきましょう。

- お客様への一次対応(謝罪と状況ヒアリング): まずはご不便をおかけしたことを真摯に謝罪し、具体的な状況(注文番号、商品の状態など)を詳しく伺います。

- 配送会社への事実確認: 配送状況を追跡番号で確認し、必要であれば配送会社に直接問い合わせて状況を調査します。

- お客様への状況報告と対応策の提示: 調査結果を報告し、代替品の発送や返金など、具体的な対応策を提示します。

- 再発防止策の検討: なぜトラブルが起きたのかを分析し、梱包方法の見直しなど、再発防止に努めます。

物流を外注するときのチェックリスト

事業が拡大し、3PLなど物流のプロに外注を検討する際のチェックリストです。

- [ ] 料金体系は明確か?(固定費、従量課金の内訳)

- [ ] 自社の商材に対応しているか?(冷蔵・冷凍、大型商品など)

- [ ] 倉庫の立地は適切か?

- [ ] セキュリティ体制は万全か?

- [ ] ECカートシステムと連携できるか?

- [ ] イレギュラー対応に柔軟か?(ギフトラッピング、同梱物など)

- [ ] サポート体制はしっかりしているか?(専任の担当者はいるか)

数字でお店を伸ばす(分析入門)

ECサイト運営は「仮説→実行→検証→改善」のサイクルを回し続けることです。その「検証」に不可欠なのがデータ分析です。ここでは、多くのECサイトで使われている無料の分析ツール「Googleアナリティクス4(GA4)」を中心に、数字で現状を把握し、次の一手を見つけるための基本的な分析手法を紹介します。

Googleアナリティクス(GA4)導入手順

GA4は、サイトに訪れたユーザーが「どこから来て」「どのページを見て」「何をしたか」を詳細に分析できるGoogleの無料ツールです。導入は必須と考えましょう。

- GoogleアカウントでGA4にサインアップする。

- プロパティを作成し、サイトの情報を入力する。

- 発行された「測定ID (G-から始まるコード)」をコピーする。

- 自社ECサイトの管理画面(ShopifyやBASEなど)の所定の場所に、測定IDを貼り付ける。

これで、データ計測が開始されます。

よく使う5つのレポート(集客/行動/売上)

GA4は非常に多機能ですが、まずは以下の5つのレポートの見方を覚えれば十分です。

- トラフィック獲得レポート: ユーザーがどこから来たか(Google検索、SNS、広告など)が分かります。どの集客施策が効果的かを確認できます。

- エンゲージメント レポート(ページとスクリーン): どのページがよく見られているか、滞在時間はどのくらいかが分かります。人気のコンテンツや、改善が必要なページを発見できます。

- コンバージョン レポート: 商品購入などの「成果(コンバージョン)」が、どの経路からどれだけ発生したかが分かります。

- eコマース購入レポート: どの商品がいくつ売れたか、売上はいくらか、といったECに特化した詳細なデータを確認できます。

- ユーザー属性レポート: サイト訪問者の年齢、性別、地域、興味関心などが分かります。ターゲット顧客と実際の訪問者層にズレがないかを確認できます。

Looker Studioでダッシュボード作成★

Looker Studio(旧Googleデータポータル)は、GA4などのデータを自動で取り込み、グラフや表で分かりやすく可視化できる無料のBIツールです。毎日見るべき重要な指標を1つの画面にまとめた「ダッシュボード」を作成することで、日々の状況チェックが格段に効率化します。

【画像生成AIプロンプト案】

ECサイトのダッシュボード画面のイラスト。Looker Studioで作成されたイメージ。「売上」「アクセス数」「購入率」といった重要指標が一番上に大きく表示され、その下に「集客チャネル別グラフ」「人気商品ランキング」「デバイス別割合の円グラフ」などが配置されている。カラフルで視覚的に状況を把握できるデザイン。

ファネル分析で離脱箇所を特定

ファネル分析とは、ユーザーが商品購入に至るまでの各ステップ(例: トップページ閲覧→商品ページ閲覧→カート追加→購入完了)で、どれくらいのユーザーが次のステップに進み、どれくらいが離脱しているかを可視化する分析手法です。離脱率が特に高いステップが、サイトの「ボトルネック(改善すべき箇所)」です。

商品別売上分析――ヒーロー商品を伸ばす

どの商品が売上の多くを占めているのかを分析します。売れ筋の「ヒーロー商品」に対しては、広告を集中投下したり、関連商品を開発したりすることで、さらに売上を伸ばせる可能性があります。逆に、ほとんど売れていない「死に筋商品」は、販売を終了することも検討します。

検索クエリ分析でSEO改善点を掴む

Googleサーチコンソールというもう一つの無料ツールを使うと、ユーザーがどんな検索キーワード(クエリ)であなたのサイトにたどり着いたかが分かります。意図していなかったキーワードで流入がある場合、そのキーワードに特化した新たな記事コンテンツを作成することで、さらなるアクセス増が期待できます。

AIアクセス解析ツール紹介

近年、AIを活用してデータ分析を自動化し、改善提案まで行ってくれるツールも登場しています。「どこから見ればいいか分からない」という初心者でも、専門家のような分析レポートを簡単に得ることができます。(例: Microsoft Clarityなど)

さらに売り上げを拡大する方法

月商100万円を達成し、運営が安定してきたら、次のステージを目指しましょう。販路を拡大したり、海外に目を向けたり、あるいはブランドそのものを売却したりと、ビジネスの可能性は無限に広がっています。

楽天・Amazonなどモール出店のメリットと注意点

自社サイトが軌道に乗った後に、あえてモールに出店する戦略もあります。

- メリット: 自社サイトだけではリーチできなかった新たな顧客層にアプローチできる。モールの集客力を利用して、ブランド全体の認知度を向上させられる。

- 注意点: 手数料がかかるため、利益率が低下する。価格競争に巻き込まれやすい。ブランドの世界観を表現しにくい。

Amazon SEOとカートボックスの取り方

Amazon内で売上を伸ばすには、Amazon独自の検索アルゴリズム(Amazon SEO)で上位表示させ、かつ「カートに入れる」ボタンを獲得(カートボックスの獲得)することが極めて重要です。

- Amazon SEOのポイント: 売上実績、レビュー数と評価、適切なキーワード設定、在庫の有無など。

- カートボックス獲得のポイント: 価格の優位性、FBAを利用していること、在庫があること、出品者としての評価が高いこと。

広告を使ったモール売上ブースト術

各モールには、モール内での露出を高めるための広告メニューが用意されています(楽天のRPP広告、Amazonのスポンサープロダクト広告など)。セール時期などに合わせて広告を活用することで、売上を大きく伸ばすことが可能です。

越境ECの準備リスト(関税・翻訳・決済)

日本の商品を海外の顧客に販売するのが「越境EC」です。Shopifyなどのプラットフォームを使えば、比較的簡単に始められます。

- [ ] ターゲット国を決める

- [ ] サイトの多言語対応、カスタマーサポートの翻訳

- [ ] 海外対応可能な決済手段の導入(PayPal, Stripeなど)

- [ ] 海外配送に対応した配送業者との契約

- [ ] 関税や各国の規制について調査する

FBA海外倉庫を使う場合のコスト試算

AmazonのFBAは、海外の倉庫も利用できます。商品を現地の倉庫に預けることで、お客様に迅速かつ安価に商品を届けることができ、海外での販売を有利に進められます。ただし、国際送料や現地の保管手数料、関税など、国内FBAとは異なるコストがかかるため、事前の詳細なシミュレーションが必須です。

ブランドを売却する際の手順と評価ポイント

愛情を込めて育てたECサイトやブランドは、事業売却(M&A)という形で、次のオーナーに引き継ぐことも可能です。

- 評価されるポイント: 安定した売上と利益、リピート率の高さ、SNSフォロワー数、メルマガ会員数など。

- 売却の手順: 仲介会社に相談→企業評価→買い手探し→交渉→契約締結。

まとめ|さあ、最初の一歩を踏み出そう

ここまで、ECサイトの立ち上げから、集客、分析、そして事業拡大まで、網羅的な旅をしてきました。非常に多くの情報量に圧倒されてしまったかもしれません。しかし、すべてを一度に完璧にこなす必要はありません。

ECサイト運営で最も大切なことは、まず最初の一歩を踏み出し、学びながら改善し続けることです。この記事は、その長い旅路であなたが道に迷ったときに、いつでも戻ってこられる「地図」や「羅針盤」のような存在でありたいと願っています。

今日のあなたは、この記事を読む前のあなたよりも、ECビジネスについて格段に詳しくなっているはずです。

- もしあなたがこれから始める初心者なら、まずはPart4に戻り、自分に合った「お店」の形を決めるところから始めてみましょう。

- もしあなたが既に運営していて売上に伸び悩んでいるなら、Part1の「逆算シート」を作り、課題を数字で明確にすることから再スタートしてみてください。

完璧な計画を立ててからでないと動けない、と考えてしまうと、いつまで経ってもスタートラインに立つことはできません。小さな失敗を恐れずに、まずは商品を1つ登録してみる、SNSで最初の投稿をしてみる、といった「小さな成功」を積み重ねていくことが、やがて大きな成果へと繋がります。

この記事が、あなたのECビジネス成功への一助となれば、これほど嬉しいことはありません。あなたの挑戦を、心から応援しています!